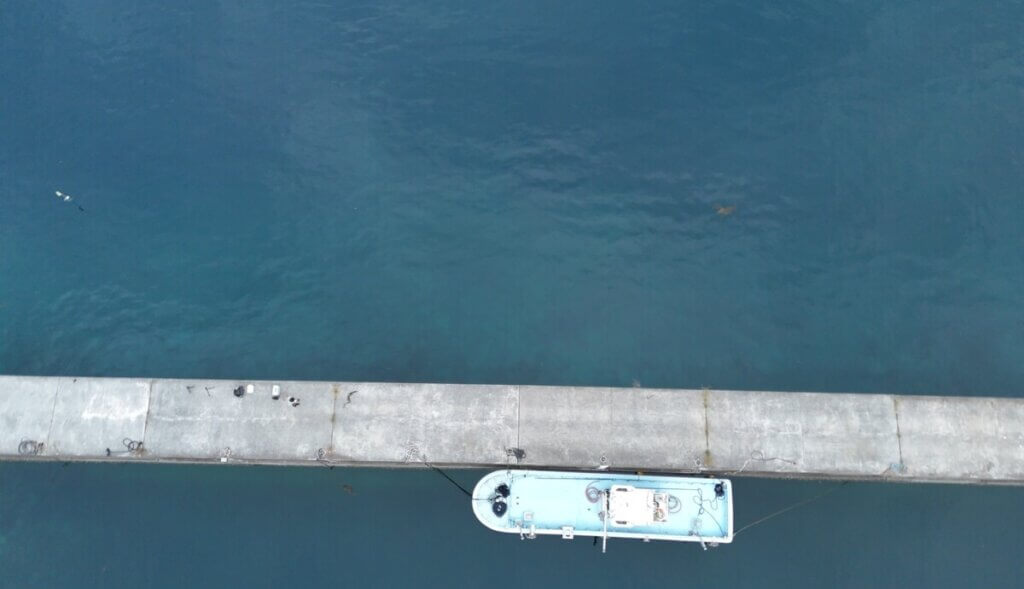

リアス式の地形が続く岩手県三陸の港湾エリアは、堤防から10〜15m超の“深いレンジ”を普通に狙えるフィールド。常夜灯頼みではなく、底を正確に取り、レンジを刻んで拾っていくのが夏スルメの近道です。ここでは湯川マサタカ氏の実釣キャプションをもとに、タックルセッティングから“再現性の出し方”までを手順化しました。

フィールド特性と基本戦略

・深場が多い:オカッパリ正面で水深10〜15mが普通。ワンド状でも急に落ちる“カケ下がり”がヒットゾーンになりやすい。

・日中〜夕マヅメ:日中はボトム中心 → 光量が落ちるにつれレンジが浮く → 渋れば再びレンジを探し直す。

・時合い:地域ローカルで「20:00前後」が活性上昇の目安。月夜は早めに当たり始めるケースも。

タックル

・ロッド:エギ単体〜やや重めリグまで対応できるよう、シマノ「ソアレ XR S64UL+-S」「セフィア XR S76UL-S」の2本のロッドを使い分ける。

・リール/ドラグ:小型スピニングのシマノ「ステラC2500S」を使用。身切れ防止とシャクリでの動き過ぎを調整するためドラグは小まめに最適化。

・エギ:

シマノ「セッピー 1.5号 」… フォール約3.7秒/m。小型でも底取りしやすい設計で俊敏ダート。

「セッピー 2.2号 」… フォール約2.2秒/m。止めがキレイに決まり、“落差で食わせる”展開に強い。

・フラッシュブースト系/グロー・ケイムラ… ツツイカ系(スルメ・ヤリ等)に効きやすい実績色。

・リグバリエ:

エギ単体(基本)

シンカー打ち(2.2号に追加)

2段式(ダブル):上1.5号/下2.2号を40–50cm間隔でセット

場所・潮次第では3.5号ディープ級も視野

「底取り」と「レンジ管理」のやり方

- 足元で実測(例:2.2号=2.2秒/m)

足元に落としてカウント→15カウント付近で着底なら約7m(※カウントスピードの個人差を把握)。 - キャスト後はノーテンション基準で計る

潮・糸ふけでカウントは“倍化”しやすい。例:足元10カウントでも、沖は20〜40カウントかかることがある。 - レンジを刻む

目標レンジの半分まで沈める→アクション→同レンジへ戻すシャクリ数とフォール秒数を“自分の単位”に落とし込む。例)「8〜9回シャクリ+○秒フォール=中層復帰」のように再現式を作る。 - 手前での“再沈め”

手前で浮き上がりがち。ベールを一度起こして少しだけ沈め直すと、追尾個体の抱き直しが増える。

アタリを増やす“操作のキモ”

・ダート→止め→スッと落ちる:小さな入力でキレ良く動くエギを短いストロークで。

・カーブフォールから“フッ”とテンション抜き:

・カーブフォールで引き気味→一瞬テンションを抜くと“スン”と落ちる瞬間に抱く個体が多い。

・この“抜けアタリ(糸がプンと緩む)”は取りづらいので集中。

・足元勝負:壁際まで寄せ、しっかり止める→ストンと落とすで抱かせる。渋い時は足元をしつこく。

・落とし直し:追尾を感じたら落とし直しで抱き直しを狙う。

・アワセは一拍置く場面も:ゲソ掛かりを避けつつ、抱き込みを待ってから掛ける選択肢。

エギのサイズ・カラー選択

・反応がない→サイズダウン:2.2号→1.5号で“即答”の場面あり。

・ペースアップの打開:1.5号で口を使わせた後、1.8号や2.2号に上げて反応スピードを上げた。

・色の軸:グロー/ケイムラ/フラッシュブースト。

実釣例:1.5号ソラグロウ→1.8号フラッシュブースト(バナナチャート)→2.2号フラッシュブースト(ブルーグロー/フルオレグロー)等で連発。

夕〜夜の展開と“再現性”の作り方

- 夕マヅメ前に下見

水深・地形(カケ下がり位置)・潮の向きを日中に把握。夜のイメージを作る。 - 時合い入りでレンジ変化

浮いたらフォールを短く、沈んだらカウントを増やして即追従。 - ヒット式を言語化

「30カウント沈め→軽シャクリ→テンション抜き2秒→抱き」のように一連の手順を固定。 - “再現性チェック”

連発したら同レンジ・同手順をトレース。「再現性はあるか?」を常に検証。

ヒットパターン実例(要点)

・長めのフォールでヒット/落とし直しで抱き直し

・テンション抜きで“ストン”に反応(糸フケがプン)

・カラーはグロー系・フラッシュブーストが強い時合い

・遠投先の着底〜数シャクリの間で集中

・時合い後は“5カウント深い層”へスライドして追従

速攻チェックリスト

□日中に水深・カケ下がり・潮向きを把握

□1.5号(3.7秒/m)と2.2号(2.2秒/m)で底取りテスト

□シャクリ回数+フォール秒を“自分の単位”にする

□足元で止め→ストンを必ず実行

□反応が鈍ったらサイズ・カラー・テンションを即ローテ

□2段式は“活性が高い時”だけ。基本は単体で通す

この日の実釣では30杯超。「束釣りが楽しい」と言われるライトエギングの本質は、状況変化に即応して“同じヒット式を何度も再現する”ところにあります。

安全第一で、ライフジャケットの着用と立入可否・漁業者への配慮をしましょう。三陸のポテンシャル、きっと体感できます。